テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。

歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。

※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています!(諸説ありでよろしくお願いいたします。)

国家仏教と政治の結びつき

奈良時代は聖武天皇によって東大寺の大仏が造られ、国家仏教と鎮護国家の思想(仏教によって国家の安定を図る思想)によって、仏教と政治が深く結びつくようになりました。

この時代は自然災害や病気が、怨霊や祟りによるものと信じられていたので、政治が仏教を頼りにすることは自然な流れと言えます。

一方聖武天皇から譲位された女帝 孝謙天皇(こうけんてんのう)は、政権を主導する藤原仲麻呂と対立し、朝廷は不安定になっていました。

756年 孝謙天皇を支えてきた聖武天皇が崩御され、それから2年後に光明皇后(孝謙天皇の母)が病になります。

孝謙天皇は結婚しておらず、実子もいませんでした。この時貴族たちは、朝廷が女帝の上に皇太子がいない状態を不安に思い、この機に藤原仲麻呂が孝謙天皇に譲位することを奨め、これを承諾した孝謙天皇は譲位されたのです。

そうして藤原仲麻呂が擁立した皇子(淳仁天皇)が即位され、仲麻呂は右大臣として専制政治(強大な権力を持つ支配者によって独断的に行われる政治)を行うようになります。

一方孝謙上皇は母の光明皇后が亡くり、さらに自身も病にかかり、以降仏教に帰依するようになります。

そして自身の病を治癒してくれた、仏僧 道鏡(どうきょう)を寵愛し、道鏡と共に再び政治を主導することを試みます。

藤原仲麻呂の乱

藤原仲麻呂は孝謙上皇の動きに危機感を覚え、道鏡を排除すべく挙兵します。しかしこの動きを察知していた孝謙上皇は、天皇権力の象徴 御璽(天皇の印)を、臣下の坂上苅田麻呂(さかのうえかりたまろ)に命じて奪い取り、逆に藤原仲麻呂を謀反人にします。

兵力で勝っていた藤原仲麻呂でしたが、孝謙上皇側は兵法に長け老練な吉備真備(きびのまきび)が指揮を取り、藤原仲麻呂は敗れて追討の末斬首されたのです。

吉備真備は唐(中国)で学問と兵法を学んだエリートでしたが、藤原氏との政争に敗れて失脚していました。しかし今回の政変に乗じて再び公卿に復帰します。

そしてもう一人の功労者、御璽(天皇の印)を奪った坂上苅田麻呂は、韓半島から渡来した百済系氏族出身の優れた武官です。(後の征夷大将軍 坂上田村麻呂の父。)

この二人のおかげで孝謙上皇は再び皇位に返り咲きます。一方淳仁天皇は廃嫡されて淡路に追放され、その後亡くなります。

国家仏教の推進

764年 称徳天皇(孝謙上皇)が重祚(一度退いた天子が再び位につくこと)された翌年、道鏡は太政大臣禅師に任命され、さらに法王(宗教界の最高位)として天皇に次ぐ地位になります。

称徳天皇は父(聖武天皇)に倣い国家仏教を推進し、公卿 藤原永手(ふじわら ながて)に命じ、都を守護する社と寺社を創建します。

そして東大寺の対として建立した西大寺に、 2 つの塔と壮大な110もの伽藍が造営されたのです。

さらに平城京には武甕槌命(たけみかづちのみこと)が藤原氏の氏神として勧請(お迎えする)されていたため、御蓋山の麓に武甕槌命を祀る春日大社を創建します。以降春日大社は平城京を守護する社とされます。

春日大社

全国に約1,000社ある春日神社の総本社。ユネスコの世界遺産に「古都奈良の文化財」の1つとして登録されています。境内は古代から神域とされていた御蓋山(みかさやま)一帯に広がり、原始林に守られています。

祀られている藤原家の氏神、武甕槌命(たけみかづちのみこと)は、御蓋山を降臨した際に神の使いの白鹿に乗ってきたとされ、奈良(公園等)で鹿が神の使いとして、大切にされてきた理由とされています。

称徳天皇と道鏡は国家仏教推進の極めつけに、天照大神を祀る伊勢神宮内にまで仏像を造らせる、あまりに行き過ぎた行いをみせるようになります。そして行き着く果てに、二人で共謀し皇族ではない道鏡を次の天皇にする計画を立てたのです。

道鏡による皇位簒奪事件

ある日称徳天皇は(15代応神天皇を神格化した)八幡神から、道鏡を次の天皇にすべしという神託(神の意)を受けたとおっしゃられます。

この緊急事態に朝廷の貴族 和気清麻呂(わけのきよまろ)は、すぐさま九州の宇佐八幡宮へ赴き、皇室を守るべし人の道から逸れる無道の者は除くべしという八幡神の神託を持ち帰り、皇位簒奪の危機を防ぎます。

このことで和気清麻呂は道鏡の怒りを買い左遷させられます。

その翌年称徳天皇が病により崩御されると、坂上苅田麻呂が道鏡の皇位簒奪の罪を密告し、これによって道鏡は失脚したのです。(和気清麻呂は再び京に戻ることができました。)

この皇位簒奪事件以降、仏教の政治への介入と強い影響力は、朝廷の大きな懸念になります。

桓武天皇即位

770年 次の天皇は公卿(大臣)の合議により、天智天皇の孫で聖武天皇の皇女を妻にしていた白壁王(光仁天皇)が選ばれます。(これは聖武天皇の皇統を繋ぐための選定です。)

しかし政権の中枢にいた藤原氏式家は、光仁天皇の皇子 他戸親王(おさべしんのう)に、光仁天皇を呪詛した嫌疑をかけ失脚させます。これによって天武天皇~聖武天皇の皇統は途絶えたのです。

光仁天皇は高齢だったため譲位を決意します。そこで即位されたのは、藤原氏式家に擁立された山部親王(桓武天皇)です。

桓武天皇の生母は渡来系百済王族出身のため、本来即位できる立場にありませんでした。しかし血なまぐさい政争の末、桓武天皇の時代が訪れたのです。

万葉集の完成

奈良時代が終わる前に、この時代の文化について触れてみます。

この時代では文学表現がなく、主に歌が文化の中心でした。飛鳥時代に柿本人麻呂という天才が出て万葉集が生まれます。天皇家の公的な場の記録を、歌として残すために始まったのが万葉集です。

しかし奈良時代になると恋愛の歌も増えていき、天皇・皇妃から名もなき庶民にいたるまで、当時の社会の姿を記した貴重な文学遺産になります。

奈良時代の代表的な歌人が大伴家持(おおとものやかもち)です。家持は地方官を務める間、越中国の美しい自然を歌にして多くの和歌を残します。また貴族間の政争で失脚した頃の失意の歌等、数多く万葉集に残されています。

このことから大伴家持が、万葉集最後の編纂者だと考えられています。大伴家持は生涯最大の業績万葉集編纂を終えた後も、公卿として重要な役職についています。

改革者・桓武天皇の政治

桓武天皇が即位された頃は、藤原永手や吉備真備等の有力者が亡くなり、ちょうど朝廷の世代交代時期にありました。

そのため桓武天皇は珍しい公卿(藤原氏等)に縛られない、自由な政治を行える立場にありました。

784年 桓武天皇は長岡京遷都を行います。これは桓武天皇が奈良時代の象徴平城京ではない新都を求めたのです。長岡は木津川・宇治川・桂川等が合流する淀川に近く、水陸交通の便が良い地だったとされています。

桓武天皇は遷都の運営に、すぐれた知識や技術を持つ百済系氏族の血筋の藤原種継(たねつぐ)を抜擢します。

しかし藤原種継は遷都反対派の大伴氏等により暗殺されてしまいます。この事件は(すでに亡くなっていた)大伴家持が首謀者とされ、家持の官位・名誉等は剥奪されます。(後に無実として名誉を回復した)

この事件で古代豪族の大伴氏は没落したのです。

この事件は桓武天皇の謀殺未遂事件に発展し、これに関わったされる吉備氏の失脚、さらに桓武天皇の弟 早良皇太子幽閉に至ります。そして早良皇太子は亡くなってしまうのです。

政治と仏教の分離、平安京遷都

長岡京遷都にはさらなる問題が起こります。これまで慣例だった寺社の新都移転がなされなかったのです。

これは桓武天皇が仏教を大切にすることは良いことだが、仏教が国家を統治しようとしたことは行き過ぎであるとし、仏教と政治の分離のため、寺社と物理的に距離をとったのです。

このような様々な事件や問題を乗り越えて、実現した長岡京遷都でしたが、しばらくすると早良皇太子の怨霊とされる天災が相次ぎ、わずか10年で遷都計画が持ち上がったのです。

理想の地 平安京への遷都

長岡京の暗い日々が続く中、貴族の和気清麻呂は、桓武天皇を東山山頂にお誘いします。そして京の盆地を見下ろし、京が新たな都にふさわしい地であると進言したのです。

和気清麻呂は京は水路が整備され、風水において東西南北にそれぞれを守護する霊獣、北の玄武・南の朱雀・西の白虎・東の青龍が住む最高の土地であると言います。

将軍塚

京都始まりの地。桓武天皇が平安京を守るよう願いを込めて、将軍の像に鎧を着せて埋めたことで将軍塚と名付けられました。

京を新たな都にすることが決定され、和気清麻呂を中心に遷都計画は実行されます。

新たな都に正門 羅城門をはさみ、右に西寺、左に東寺が官寺(国家の監督のもと、経済保障されてる寺院)として建立されたのです。

坂上田村麻呂による蝦夷征伐

平安京遷都の少し前の749年頃、東北で渡来系王族の百済王が、高い技術を用いて日本初の金の産出に成功していました。

そしてこの金は752年の東大寺大仏建造のため朝廷に献上され、それ以来東北は貴重な資源金の産地として、朝廷に重要視されるようになりました。

平安京に移った桓武政権は、度重なる遷都で財政が厳しく、東北の金の獲得と新たな土地と税収の確保、そして新政権の武威を示すため、国家一大事業となる東北遠征軍の派遣を決定します。

この頃に東北に住む蝦夷(朝廷に従わないものたち)たちは、主に山野で狩りを行う狩猟民族が中心でした。

朝廷は表向きには、蝦夷を支配し農耕技術を教えて生活を豊かにし、税を治めさせようと動いたのです。

朝廷の支配を受け入れる部族もいましたが、昔ながらの狩猟スタイルを変えることを拒み、自由を求める蝦夷とは激しい戦闘になります。

789年 古代豪族紀氏を将軍に、第一次征討軍が派遣されましたが、蝦夷族長 阿弖流為(あてるい)の神出鬼没なゲリラ戦に苦戦します。そして北上川を渡る際、軍が分断したところを奇襲され大敗北を喫します。

794年 第二次征討軍には坂上田村麻呂(さかのうえたむらまろ)が副将軍として参加します。

坂上氏は百済からの渡来系氏族で、先代の坂上苅田麻呂は多くの功績を残していました。桓武天皇は技術力や武芸に秀でる渡来系氏族を重用する傾向があり、坂上田村麻呂が抜擢されたのです。

そしてこの二次征討で朝廷軍は勝利をおさめたのです。

795年 坂上田村麻呂は陸奥守(陸奥国の国司)に任じられ、1万人近い国民を陸奥国に移住させ統治策を行います。

坂上田村麻呂と音羽山清水寺

798年 第三次征討の前に、坂上田村麻呂は音羽山の鹿狩りで出会った僧の賢心(けんしん)による不殺生の教え(生命あるものを殺さず、自他の生命を生かす教え)に感銘を受け、賢心と共に清水寺を建立します。

(この時坂上田村麻呂は自身の邸宅を寺院にと寄進しました。)

この当時平安京に新たな寺院の建立が許されていませんでした。しかし場所が京の外れだった事、また朝廷に実力が認められる田村麻呂のおかげで清水寺の建立が許されたのです。

田村麻呂は蝦夷との最終決戦の前に、北方の守護者毘沙門天像と、災いを防ぐ地蔵菩薩像を彫り、清水寺に寄進して勝利を祈ったとされます。それほど田村麻呂は阿弖流為を恐れたのです。

京都市清水寺

京都の東、音羽山にあります。大火により幾度も消失しましたが、篤い信仰によってその度に再建されてきました。現在の伽藍多くは1633年に再建されたものです。清らかな水が湧き出する瀧がある霊場とされ、霊木で掘られた千手観音を本尊とします。音羽の瀧の清らかさにちなんで清水寺と名付けられました。

田村堂(たむらどう、開山堂)は、江戸時代初期の1633年に再建された桧皮葺きのお堂で、国の重要文化財に指定されています。内部には坂上田村麻呂夫妻像が安置されています。(通常非公開のため、特別公開時に見られます。)

801年 第三次征討で坂上田村麻呂は征夷大将軍として派遣されます。

田村麻呂は戦を長引かせないため、大軍で圧倒的な力を見せ、各地の蝦夷の長に降伏するように口説きます。そして従わぬ長(おさ)を斬り、従う者は受け入れる、飴と鞭により制圧をすすめます。

そして征討軍が胆沢城(いざわじょう)が築いた後、田村麻呂の懸命の説得によって敵将阿弖流為はついに降伏したのです。

坂上田村麻呂は、将帥の量(ちから)あり、有力人に過ぐと評価されており、身体的な非凡さと卓越した能力、鷹の様な目の鋭さを持つとされ、身長は五尺八寸(177m)もあったとされています。

田村麻呂は大軍を率いる将として、戦の死者をできる限り減らしたいと考えたとされ、仏教に帰依し人としての器の大きさがあり、蝦夷を服従させることができたと考えられます。

遠征から戻った田村麻呂は朝廷に、好敵手の阿弖流為の助命嘆願を行います。これには阿弖流為の力を借りて蝦夷を服従させるという狙いもありました。

しかし朝廷は、阿弖流為を生かすことは虎を野に放つようなものだとし、処刑してしまったのです。

現在清水寺には、ひっそりと阿弖流為の慰霊碑があります。

平安京の鬼門・比叡山

平安京遷都後、懸念として都の北東比叡山のあたりに、鬼門(陰陽道で北東の方角から鬼が出入りすると考えられてた。)の存在がありました。

この頃の比叡山には最澄(さいちょう)という修行僧がいました。最澄は平城京の国家仏教と一線を引き、比叡山で修行を行っていたのです。

最澄は弟子に〝悟りを開くためには世間から離れて12年は修行をしなければならない〟と言ったとされています。

また最澄は、国家を守る役割の国家仏教と対照的に、悟りを開いたものは身分に関わりなく、すべての人々を導くのことが仏教本来の役割であると主張します。

最澄のことを知った和気清麻呂は、最澄を旧来の仏教の代わりになる担い手と考え、桓武天皇に引き合わせたのです。

遣唐使船での留学

804年 最澄は唐(中国)の高僧 鑑真(がんじん)が持ち込んだ書物を読み、唐(中国)の仏教の教えに強い関心を持っていました。

そこで最澄は桓武天皇の支援を受け、遣唐使船に乗り唐(中国)に留学します。そして天台法華経、密教、禅宗を学び、翌年に留学を終えて日本に帰国します。

最澄は帰国後桓武天皇の庇護を受け、比叡山を総本山とする〝天台宗〟を開いたのです。

比叡山延暦寺

日本仏教の高僧を多く輩出したことから、「日本仏教の母山」とされます。古都京都の文化財の一部として世界文化遺産に登録。最澄が創建した最初の道場は、根本中堂と呼ばれ、国宝に指定されています。道場内で灯された不滅の法灯は、1200年一度も途切れることなく現在まで伝わっています。

西塔のにない堂は渡り廊下によってつながれ法華と念仏が一体であるという、比叡山の教えを表しているといわれ、国の重要文化財に指定されています。

天台宗は京都の大原三千院、滋賀の三井寺、福井の白山平泉寺、岩手の中尊寺など、全国各地に別院があります。また、浄土宗開祖 法然・浄土真宗開祖 親鸞・臨済宗開祖 栄西・曹洞宗開祖 道元・日蓮宗開祖 日蓮などを排出しました。

天台宗は国家の宗派として認められましたが、当時の日本では、奈良の東大寺、栃木の薬師寺、福岡の観世音寺の三寺しか、戒律(正式な僧になるために必要な儀式)を授けることが許されていませんでした。

そこで最澄は独自に戒律を授けたいと考えます。

最澄は唐(中国)から伝わる戒律を簡素化し、すでに形骸化していた戒律、そして現状に即していない戒律を変え、日本独自の戒律をつくろうとします。

しかし戒律を変えることが他宗派の反対にあい、朝廷からの認可が下りないまま、最澄は亡くなってしまいます。

朝廷から許可が下りたのは最澄の死後わずか1週間後のことです。そして延暦寺に最澄の念願の戒壇院(戒律を授ける場所)が建立されたのです。

空海と密教

804年 最澄を乗せた遣唐使船の一団には、空海(くうかい)も乗っていました。

空海は唐の都長安で2年間、密教を学び帰国します。密教とは秘密仏教と呼ばれ、悟りを開いたものだけが知る秘密の教えです。

釈迦の教えを言葉で伝え、死後の成仏を求める仏教とは異なり、密教は言葉で表せない真理をもとめ、修行を行い悟りを開き、生きている内に仏の境地に達せる可能性があるとします。

空海は唐(中国)から帰国後、九州の大宰府で修行の成果を書に記して朝廷に報告します。

書の名人 空海の書はその内容の素晴らしさから、朝廷の間で評価されるようになります。

そしてこの時代、怨霊や祟りが恐れられていた時代で、現世の煩悩や不安を祓い、心の平安をもとめる密教は貴族社会で受け入れられていきます。

中でも密教で行われる護摩(火を使う祈祷)は、人々の目にとても神秘的に映ったようで、多くの支援を受けて空海は真言宗を開くことになります。

嵯峨天皇の新時代

805年 桓武政権末期、政治は行き詰まりを見せていました。東北遠征と遷都の二つの目的を達成した引き換えに、国家財政がひっ迫していたのです。そこで桓武天皇は政治の方向転換を行います。

これまでの政治は、生存競争に長け古代から続く貴族中心でした。(藤原氏、大半氏、紀氏、中臣氏等)しかし桓武天皇は菅原氏や大江氏など、学者で中国通の貴族を登用するようになります。

このような学者貴族は、後の時代で菅原道真や大江匡房等を輩出し、税制改革や荘園整理令等を行い大いに活躍することになるのです。

806年 桓武天皇は崩御されます。桓武天皇の大きな功績として遷都と東北遠征が挙げられますが、優秀な渡来系氏族や学者貴族を登用し、さらに最澄や空海等の新たな仏教を生み出したことも大きな功績といえます。

桓武天皇の後は第一皇子(平城天皇)が即位します。しかし平城天皇は重病となり、弟(嵯峨天皇)に譲位します。

嵯峨天皇は文筆の才能があり、空海や橘逸勢と共に三筆(能書のうちで最も優れた3人の並称)と称された人物です。

ところがしばらくすると平城上皇の病が癒え、妃の藤原薬子(くすこ=種継の娘)は、平城上皇に権力を取り戻そうと考えます。

そして多くの官人を引き連れて奈良の平城へ移り、クーデター(薬子の変)を起こしたのです。

窮地に陥った嵯峨天皇が頼みとしたのが坂上田村麻呂です。

嵯峨天皇は賀茂大神に戦勝祈願し、坂上田村麻呂に鎮圧を命じます。

(加茂大神は、初代神武天皇を導くため八咫烏として現れた神様で、伊勢の神宮に次ぐ高貴な神様です。)

この時以来、嵯峨天皇は皇女を斎王(巫女として奉仕する未婚の皇女)とし、加茂大神を皇室の氏神として信仰するようになり、加茂大神の祭祀 葵祭(あおいまつり)が行われる際には、天皇より勅使(天皇が派遣する使者)が遣わされるようになります。

下鴨神社

平安京を守る神々の社(世界遺産登録)。下鴨神社の正式名称は賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)で、祭神の賀茂建角身命(かもたけつのみのみこと)は、京を開かれた守護神、そして八咫烏のことを指します。

葵祭

新緑の5月に京都三大祭のひとつである「葵祭」が上賀茂神社と下鴨神社で施行されます。この祭りは540~570年頃に凶作に見舞われ、飢餓疫病が蔓延した時に祭礼を行ったのが起源とされ、。平安時代に嵯峨天皇より勅使(天皇が派遣する使者)が遣わされるようになり、賀茂氏族の祭から国家の祭礼となりました。

坂上田村麻呂が出陣すると反乱軍は恐れをなして離散し、藤原薬子が自決して薬子の変の幕が閉じます。嵯峨天皇は信頼する空海に相談し、反乱の原因の平城上皇を出家させて事件を終結させたのです。

世が落ち着いてしばらくし坂上田村麻呂は亡くなります。嵯峨天皇は桜の時期になると田村麻呂が祀られた地主神社へ参られ、地主桜を眺めながら田村麻呂を偲び、末永い都の平安を祈られたのです。

坂上田村麻呂が建立した清水寺が国家公認の寺院として認められ、田村麻呂は京の守護者として崇められることになったのです。

地主神社

創建は日本建国以前の神代とされ、清水寺に隣接しています。大国主命を祭神とする縁結びの神さまとして人気のスポットです。地主桜は一本の木に八重と一重の花が同時に咲く珍しい品種で、嵯峨天皇があまりの美しさに、三度、御車をお返しになった事から、御車返しの桜と呼ばれています。

多彩な才を発揮する空海

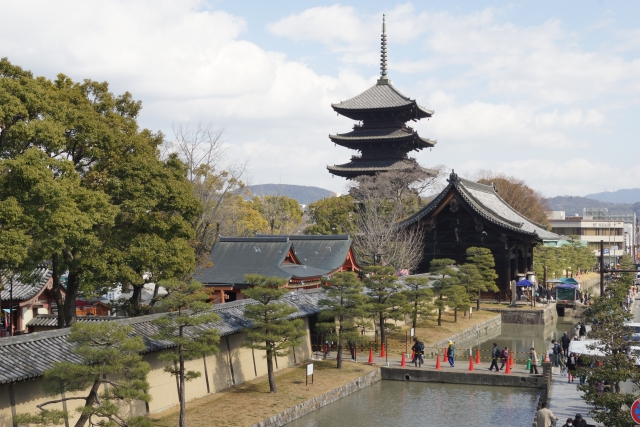

嵯峨天皇の信頼を厚くした空海は、中国の唐で身に着けた建築の才を発揮し、官寺 東寺の造営を任され、密教の根本道場として多くの伽藍(講堂や五重塔など)が建設されます。

中でも東寺の講堂に設置された立体曼荼羅は、通常平面の曼荼羅に描かれる密教世界を、21体の仏像を用いて立体的に表現してみせ、当時の人々にセンセーショナルな驚きを与えたとされています。

東寺(教王護国寺)

東寺真言宗の総本山です。東寺の五重塔は木造建築物として日本一の高さで、京都のランドマークタワーと言える存在です。

落雷などで4度消失し、現在の塔は5代目の1644年再建です。五重塔の内部は通常非公開で、大日如来を中心に四尊の如来、八尊の菩薩が囲む密教空間となっています。

(五重の塔は春・冬等に特別公開が行われます。)

講堂は東寺の中心に位置する密教の中心的建物です。1486年に焼失しましたが、その五年後に再建されています。中には密教の教えを視覚化した立体曼荼羅となっていて、如来、菩薩、明王、天部の二十一尊の仏さまが配置されています。

空海は東寺の五重塔建設にあたり木材が不足したため、東南の稲荷山の大木を切り出します。すると霊山稲荷山の木を伐り出した事で、祟りが起こると世の人々は噂しました。

そこで嵯峨天皇は稲荷社に勅使(天皇の使い)を使わし、稲荷社の社格(神道の神社の位)を引き上げて東南の鎮護神に任じます。それ以降東寺と伏見稲荷大社は、友好的な関係が続いているといいます。

伏見稲荷大社

1300年にわたって人々の信仰を集め続ける「お稲荷さん」、全国に約3万社あるといわれる稲荷神社の総本宮。五穀豊穣の神から日本の主食、稲の豊作〝稲生る〟からつけられたとされ、古来日本では、米が通貨の代わりに使われたため、商売繁盛の神様とされました。

また空海は東寺と並行して高野山に修行場を造ります。密教の修禅道場となるこの場所は、都の雑踏やしがらみから離れ、大自然の中で瞑想できる地として理想的だったようです。

そして高い峰続きで人が通る道もないこの地に、立派な伽藍や宿坊が集まる一大霊場が誕生したのです。空海は自身の死期を悟ると、高野山の奥の院で入定(瞑想をして生きたまま仏になること)したとされます。

高野山金剛峯寺

高野山は「一山境内地」と言い、高野山全体がお寺という見方をします。奥の院には、歴史上のあらゆる人々の供養塔が立ち並び、高野山が日本一の霊場である事を表しています。

高野山真言宗の総本山は金剛峯寺です。日本仏教の聖地と言われ、深い山の奥に大きな伽藍が立ち並びます。敷地内には多くの宿坊があり、現在も多くの参拝者が訪れています。

嵯峨天皇の身内政治

嵯峨天皇は薬子の変のようなことが再び起こらないように、上皇の権限を排除して天皇に権限を集める仕組みをつくります。これで複数の上皇がいた場合、天皇の実父だけが天皇に対する影響力を持てることになります。

さらに嵯峨天皇は皇子たちを臣籍降下(皇族が身分を離れ、臣下に降りること)させて臣下(嵯峨源氏)にします。

また藤原北家の冬嗣の子(良房)に皇女を嫁がせ、天皇家と藤原氏北家が縁戚関係になり、

嵯峨天皇は譲位して嵯峨上皇が最上位、弟 淳和天皇、嵯峨源氏、縁戚の藤原北家を中心とした身内政権を作り上げたのです。

一方で古代豪族の紀氏・大伴氏・石川氏(旧蘇我氏)石上氏(旧物部氏)等は、徐々に朝廷から姿を消していくのです。

藤原氏の時代の始まり

天皇家と結びつき、次代の権力者となった藤原北家 藤原冬嗣(ふじわらふゆつぐ)は、多彩な才能を持つ空海に目を付け、先祖の冥福を祈るための八角堂の設計を依頼します。

藤原冬嗣は八角堂完成の際に、大々的なデモンストレーションを行い、藤原北家こそ藤原一門で最も力を持つことを世に示しました。

(藤原氏には4つの家系があり、南家・北家・式家・京家がありました。)

これ以降、朝廷政治は藤原北家を中心とする摂関政治の時代に入ります。

奈良市 興福寺南円堂

現在の建物は江戸時代、寛保元(1741)年のもので朱色が目立つ、八角形の大変美しい姿です。鎌倉初期に造られた本尊の不空羂索観音坐像(国宝)、四天王立像(国宝)、法相六祖坐像(国宝)が安置されており、年に一度秘仏の特別公開が行われます。

興味のある方はこちらもどうぞ!

中部観光ホームページ 歴史と共に巡る旅(清水寺・東寺・延暦寺・滋賀院門跡・三井寺)

コメント

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]

[…] […]